Dans cette vidéo, Julia Charrié, spécialiste de l’économie numérique à France Stratégie, et Hugo Sedouramane, journaliste à l’Opinion, débattent des enjeux d’une régulation de la fiscalité des multinationales, mais aussi des start-ups, du numérique.

débat

Le Privacy Shield apporte-t-il plus de garanties que le Safe Harbor ?

Ce 2 février, après des discussions âpres et tendues, l’Union européenne et les Etats-Unis sont parvenus à un accord sur l’encadrement du transfert des données entre les deux continents. Le « Privacy Shield » vient remplacer le « Safe Harbor », en vigueur jusqu’à son invalidation en octobre dernier par la justice européenne qui, au regard des révélations d’Edward Snowden, avait considéré que la sécurité des données personnelles des citoyens européens aux Etats-Unis n’était plus assurée.

Cette fois, plus de problème, assure le communiqué de presse qui entérine l’accord : « les Etats-Unis ont exclu la surveillance de masse sans discernement sur les données personnelles transférées aux États-Unis dans le cadre du nouvel accord ». Par ailleurs, « les compagnies américaines qui souhaitent importer des données à caractère personnel en provenance d’Europe devront respecter de solides obligations sur la façon dont les données personnelles seront traitées et les droits individuels garantis ». Enfin, un médiateur sera mis en place au sein du Département d’Etat américain, afin de traiter les plaintes des citoyens européens.

Accueilli par des réactions tièdes, voire franchement hostiles (une « plaisanterie » pour l’eurodéputé franco-allemand Jan Philipp Albrecht, un accord « universellement critiqué » pour Edward Snowden), cet accord semble, il est vrai, très politique et extrêmement difficile à mettre en place, tant il va nécessiter un accroissement important du contrôle exercé par l’administration américaine sur ses entreprises.

Saluant la conclusion de cet accord, les CNIL européennes attendent encore d’en connaître le contenu précis pour juger. Elles donneront un avis définitif fin mars après avoir étudiée les documents écrits qui doivent leur être communiqués.

Sources :

Transferts de données : le Privacy Shield, une jolie coquille vide ?

Privacy Shield : les Cnils européennes attendent plus que des mots pour trancher

« Quelles transformations de l’emploi à l’heure de la révolution numérique ? » : notre compte-rendu

Sous l’égide du Digital Society Forum, plateforme collaborative initiée par Orange autour des questions relatives à la vie numérique, un débat, intitulé « Quelles transformations de l’emploi à l’heure de la révolution numérique ? », s’est déroulé hier au Musée de l’Homme.

Retransmis en live sur Dailymotion, il donnait l’occasion d’entendre les positions sur ce sujet de 7 intervenants :

- des représentants du monde académique : Philippe Aghion du Collège de France, et Augustin Landier, de la Toulouse School of Economics ;

- des dirigeants de grandes entreprises : Stéphane Richard, à l’initiative de l’évènement, Sébastien Bazin, P-DG du Groupe AccorHotels, et Georges Plassat, P-DG du groupe Carrefour ;

- des acteurs de l’économie numérique : Céline Lazorthes, fondatrice et dirigeante de la FinTech Leetchi, et Frédéric Mazzella, cofondateur de la plateforme de covoiturage BlaBlaCar.

Voici un compte-rendu de cet évènement paru dans le Blog du Modérateur. Pour notre part, nous avons trouvé cette rencontre assez frustrante !

Sur la forme d’abord : 70mn laissées aux 7 intervenants (suivies de 50mn d’interventions/questions du public) pour dresser un état des lieux des transformations de l’emploi sous l’effet du numérique (40mn), puis pour présenter leurs solutions d’adaptation à ces transformations (30mn), ça fait en moyenne 2 fois 5mn par personne. C’est évidemment extrêmement court, et plus propice aux tweets qu’aux réels diagnostics.

Du coup, le fond fut assez décevant, à l’instar du communiqué de presse présentant la manifestation et du sondage BVA qui l’accompagne, nous « apprenant » que la transformation numérique transforme les métiers, qu’elle est perçue comme bénéfique… ou pas, que pour s’y adapter, rien de tel que la formation, et que l’économie du partage, c’est bien !

Pour ce qui est du débat proprement dit, baignant dans une atmosphère résolument optimiste, il est resté très généraliste, de sorte le spectateur un peu avisé sur la question n’y a sans doute pas appris grand-chose. Sur les constats :

- Les économistes confirment que le numérique détruit des emplois (principalement intermédiaires), défavorisant les travailleurs non qualifiés qui peuvent toujours se reconvertir en indépendants dans les services à la personne… De toute façon, « l’entreprise ne peut pas être le lieu de la redistribution», affirme Augustin Landier.

- Les dirigeants de grandes entreprises voient plus d’opportunités que de menaces dans cette « période intéressante», cette « mutation qu’ils embrassent ». Conscients des défis auxquels l’entreprise est soumise, « testée sur sa capacité de changement de culture » (Sébastien Bazin) et « obligée à plus de transparence » (Georges Plassat), ils estiment qu’elle saura s’adapter, et leurs employés avec, à grand renfort de « formations et d’équipement » (Stéphane Richard).

- Pour les deux acteurs de l’économie numérique, cette transformation est évidemment synonyme de créations d’emplois, au sein d’entreprises plus justes, plus cohérentes et plus transparentes.

Sur les solutions pour s’adapter à cette transformation, le débat est allé encore un peu plus vite :

- Georges Plassat évoque le besoin de s’adapter à la disparition des frontières entre les canaux de commerce physiques et digitaux et à une concurrence exacerbée, et estime que tout passera par une meilleure compréhension du client.

- Sébastien Bazin rebondit sur cette idée en évoquant une mutation de l’entreprise, hier centrée sur ses produits, aujourd’hui sur ses clients, qui nécessite une mutation du management, du rapport de force induit par l’entreprise pyramidale au rapport de flux qui anime les entreprises du numérique. Pour se rapprocher de ce nouvel idéal, il annonce la mise en place chez Accor d’un « shadow comex» constitué de 12 salariés de moins de 35 ans.

- Stéphane Richard insiste à nouveau sur l’importance de la formation, tant initiale que continue – sur ce sujet, bonne nouvelle, la Grande Ecole du Numérique est en train de prendre forme.

- Du côté des économistes, c’est la thématique de la flexisécurité qui est mise en avant, introduisant la dimension politique associée à cette thématique : le travailleur doit avoir le « droit à l’expérimentation», soutient Philippe Aghion, et pouvoir passer facilement de l’entreprise au self-emploi et inversement, et être soutenu financièrement durant ses périodes de formation. Augustin Landier va dans le même sens, estimant qu’il faut défendre le statut de l’auto-entrepreneur qui, faute d’un CDI, n’a pas accès au crédit, notamment pour son logement.

- Enfin, Céline Lazorthes insiste sur le nouveau rôle du manager, désormais devenu accompagnateur, chef d’orchestre et « responsabilisateur » à l’ère de l’entreprise numérique.

Enfin, sur les questions/interventions du public, notons la quasi-unanimité des intervenants sur le droit à la déconnexion, seul Sébastien Bazin se singularisant d’un « Réveillons-nous ! Chez Google, ils ont fini les 35h le mercredi soir ! », qui laisse songeur.

Dans sa conclusion, très succincte, Stéphane Richard reste « dans une tonalité résolument optimiste », élargissant enfin le débat au rôle de l’Etat, remis en cause par cette nouvelle forme de démocratie et sommé de « traiter beaucoup mieux des grands maux collectifs comme l’accès à l’emploi et le chômage ».

Travailler 37 heures sans compensation diminuerait le coût du travail de 3%

C’est, en tout cas, le calcul fait par le sénateur Albéric de Montgolfier (Les Républicains) dans son rapport, réalisé au nom de la commission des finances du Sénat, concernant les enjeux du temps de travail pour la compétitivité, l’emploi et les finances publiques.

Dressant d’abord un bilan de la réduction du temps de travail issue des lois Aubry, il estime que les bons résultats enregistrés (création ou la préservation d’environ 350 000 emplois entre 1998 et 2002) proviennent « essentiellement des allègements généraux de charges et de la flexibilité accrue de l’organisation du travail », et que « la baisse de la durée légale de 39 à 35 heures a eu, au mieux, un impact très marginal ». Reprenant l’argument développé par tous les détracteurs des 35 heures, il affirme qu’à moyen terme, cette mesure a pesé sur la compétitivité des entreprises françaises. Et c’est très logiquement qu’il en conclut que faire évoluer les règles relatives au temps de travail – sa durée légale et/ou la majoration des heures supplémentaires – constituerait « un levier important de renforcement de la compétitivité des entreprises » et du « potentiel de croissance » du pays.

Pour cela, quatre scenarii sont envisagés, le premier autour de l’augmentation de la durée du temps de travail sans compensation salariale, les trois autres autour de la diminution voire de la suppression de la majoration des heures supplémentaires :

- Une augmentation de 2 heures par semaine de la durée légale du travail, qui passerait alors à 37 heures, sans compensation salariale, engendrerait « une baisse du coût du travail de 3 %, en tenant compte des montants « économisés » sur les heures supplémentaires, soit environ 1,6 milliards d’euros » et permettrait « la création de 40 000 à 400 000 emplois ». C’est la solution préconisée par le rapport ;

- Avec la suppression de la majoration des heures supplémentaires, « le coût du travail serait globalement minoré de 0,4 % » ;

- Un report du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 35 à 36 heures occasionnerait « une baisse du coût du travail de 0,2 %» ;

- Quant à la diminution de la majoration des heures supplémentaires, elle engendrerait une « baisse du coût du travail de 0,02 % » par point de majoration enlevé.

Prenant fait et cause pour la solution d’augmentation de la durée légale du travail, le rapport déplore l’« effet marginal » résultant d’une diminution de la majoration des heures supplémentaires, regrettant qu’elle soit, pour l’instant, la principale mesure envisagée.

A quelques semaines de la présentation en Conseil des Ministres du projet de loi sur le réaménagement des règles relatives au temps de travail, voilà un coup de pression supplémentaire mis sur le gouvernement .

Le projet de loi République Numérique massivement adopté par les députés

Adopté ce mardi à l’Assemblée Nationale par 356 voix contre 1 et 187 abstentions, le projet de loi porté par la secrétaire d’Etat chargée du numérique Axelle Lemaire s’articule autour de trois axes : favoriser la circulation des données et du savoir, œuvrer pour la protection des individus dans la société numérique et garantir l’accès au numérique pour tous.

Condamnée à un grand écart entre libéralisation du secteur et protection de l’innovation française, cette loi, critiquée pour son protectionnisme, donne, au final, bien moins de droits que de devoirs aux entreprises. En revanche, l’internaute/consommateur pourra se féliciter de certaines avancées importantes, autour notamment de la portabilité des données, du droit à l’oubli et à la « mort numérique ». Et pour décourager les potentiels contrevenants, la loi renforce considérablement le pouvoir coercitif de la CNIL, l’autorisant à infliger des amendes allant jusqu’à 20 millions d’euros ou, pour les entreprises, jusqu’à 4% de leur chiffre d’affaires !

En opposant entrepreneurs et salariés, Emmanuel Macron déclenche la polémique

La vie d’un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d’un salarié. Il ne faut jamais l’oublier.

Certes, la phrase, volontiers provocatrice, prononcée par le Ministre de l’Economie Emmanuel Macron au micro de BFMTV-RMC portait surtout sur les risques inhérents au lancement d’une entreprise (« (L’entrepreneur) peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties »). Mais elle n’a pas manqué d’enflammer la presse et les réseaux sociaux, pour abonder dans le sens du ministre ou au contraire fustiger sa sortie. Le Monde est allé plus loin avec un article sont annalysées, statistiques de l’INSEE à l’appui, les situations des deux catégories à travers différents critères.

Mais peut-on vraiment trancher sur cette question, tant les différences sont nombreuses et criantes, non seulement entre entrepreneurs et salariés, mais aussi à l’intérieur de ces catégories. Un monde sépare en effet l’auto-entrepreneur et le dirigeant de SARL d’une part, le cadre et l’ouvrier d’autre part… Au-delà de ces considérations, il paraît, quoi qu’il en soit, assez peu sain d’opposer deux catégories de travailleurs partageant une même préoccupation d’exercer leur activité dans des conditions décentes et, si possible, épanouissantes.

12 livres en 12 mois pour comprendre la transformation numérique

Le passage d’une année à une autre est souvent l’occasion des bilans. Durant la période des fêtes, L’Usine Digitale nous a proposé une sélection de 12 romans, essais, chroniques, etc. parus en 2015, qui apportent des éclairages particuliers sur la transformation numérique de nos vies.

Le passage d’une année à une autre est souvent l’occasion des bilans. Durant la période des fêtes, L’Usine Digitale nous a proposé une sélection de 12 romans, essais, chroniques, etc. parus en 2015, qui apportent des éclairages particuliers sur la transformation numérique de nos vies.

Vous ne les avez sans doute pas encore tous lus, alors voilà la liste de ces ouvrages avec, pour chacun, un lien vers l’article qui le présente succinctement :

- L’âge du faire : le sociologue Michel Lallement nous emmène à la rencontre des makers, et s’intéresse à cette nouvelle façon de produire, loin du schéma de l’entreprise classique.

- La déconnexion des élites : la journaliste Laure Belot mesure la nouvelle fracture numérique existant entre les élites politiques, intellectuelles et économiques et le reste de la société, et en évalue les conséquences.

- A qui profite le clic ? : dans cet essai, les juristes Valérie-Laure Benabou et Judith Rochfeld s’interrogent sur les questions de la propriété intellectuelle et du partage de la valeur à l’ère de la création numérique.

- A quoi rêvent les algorithmes ? : le sociologue Dominique Cardon nous livre sa réflexion sur le pouvoir croissant des algorithmes et, au-delà de la seule technique, les questions morales, sociales et politiques qu’ils soulèvent.

- On m’avait dit que c’était impossible : Jean-Baptiste Rudelle, fondateur de Criteo, le spécialiste français du reciblage publicitaire, nous raconte l’épopée de sa société, qui séduit désormais des annonceurs du monde entier.

- La France du bon coin : pour rédiger ce rapport, le consultant David Ménascé est allé à la rencontre de ces gens, de plus en plus nombreux, qui, après leur journée de travail, deviennent des micro-entrepreneurs dans le cadre de l’économie collaborative.

- Les développeurs : le chercheur Paris Chrysos s’intéresse à ces pièces maîtresses de la transformation digitale qui, surfant entre tâches rémunérées et bénévolat, inventent un nouveau rapport au travail.

- Bienvenue dans le capitalisme 3.0 : les journalistes Sandrine Cassini et Philippe Escande livrent une synthèse des enjeux posés par la révolution digitale actuellement en cours.

- L’âge de la multitude (2e édition) : cette 2ème édition du classique d’Henri Verdier et Nicolas Colin est l’occasion de (re)découvrir comment les milliards d’individus qui forment la « multitude » sont devenus la clé du succès des organisations post-révolution numérique.

- Bovary 21 : dans ce roman contant l’histoire d’une madame Bovary des temps ultramodernes, Georges Lewi critique les abus du monde du marketing et la manipulation liée aux réseaux sociaux.

- Le monde est clos et le désir infini : nous faisant voyager au cœur des mécanismes qui ont fait advenir la société moderne, l’économiste Daniel Cohen explique pourquoi l’humanité aspire intensément à une croissance de plus en plus fugitive.

- La gouvernance par les nombres : le juriste Alain Supiot nous montre comment les nombres qui structurent notre vision du monde ont soumis les lois à un « calcul d’utilité », faisant en sorte qu’elles servent des « harmonies économiques ».

Bonne lecture !

Le problème avec l’exception, c’est quand elle devient la règle

Le Sénat vient, sans surprise, d’approuver à une très large majorité le toujours aussi contesté projet de loi sur le renseignement, le modifiant légèrement pour un peu plus d’encadrement, sans rien changer au fond du texte. Les fameuses « boîtes noires », censées permettre la détection de terroristes présumés en analysant le trafic chez les hébergeurs et les fournisseurs d’accès, sont notamment passées comme une lettre à la poste.

Au même moment, l’impertinente équipe de Data Gueule, émission de format court produite par France 4, vient de publier une vidéo pédagogique intitulée « Privés de vie privée ? ».

Après avoir, il y a quelques mois, décortiqué les chiffres et les enjeux liés au Big Data, l’équipe de DataGueule explique les tenants et les aboutissants de la Loi Renseignement. « Protéger le secret des communications, c’est éviter que l’exception devienne la règle » estiment les auteurs. Ils évoquent notamment l’exemple du Patriot Act américain, adopté temporairement après le 11 septembre 2001 et toujours en vigueur, bien que récemment remis en cause après les révélations d’Edward Snowden sur les pratiques de la NSA.

Prochaine étape au Conseil Constitutionnel, qui va visiblement avoir beaucoup de travail puisque tout le monde veut y soumettre la Loi Renseignement, le Président de la République, un groupe de députés et, désormais, un groupe de sénateurs.

Approuvée par l’Assemblée Nationale, la Loi Renseignement fait toujours l’unanimité… contre elle

Depuis son annonce à la mi-mars jusqu’à son approbation ce 5 mai par l’Assemblée Nationale avec une très large majorité, le projet de loi relatif au renseignement a fait l’objet de nombreux débats entre ses partisans et ses détracteurs.

Pour mémoire, ce projet, né après l’attaque de Charlie Hebdo, entend donner plus de moyens aux services de renseignement : accès direct aux « réseaux des opérateurs » (télécoms, services en ligne, hébergeurs) pour surveiller une personne suspecte, utilisation d’outils comme les « IMSI Catchers » pour intercepter les appels téléphoniques des mobiles, installation de « boîtes noires » chez les acteurs du numérique pour repérer automatiquement les comportements à risque. L’utilisation de ces dispositifs de surveillance sera contrôlée par une autorité indépendante, la Commission nationale de contrôle (CNCTR).

Une telle perspective n’a pas semblé émouvoir plus que ça le grand public. Selon un sondage CSA, près de 2/3 des Français se disaient « favorables à une limitation de leurs libertés individuelles sur Internet au nom de la lutte contre le terrorisme ». Valérie Peugeot, vice-présidente du Conseil national du numérique, explique les raisons de cette apathie par un manque de sensibilisation (« il n’y a rien de plus difficile que de se rebeller contre l’invisible »). D’ailleurs, dans le même sondage CSA, moins de 30% des Français affirmaient connaître le contenu du projet…

En revanche, les acteurs et observateurs du monde numérique en analysent depuis plus d’un mois les tenants et les aboutissants, et leurs avis sont quasi unanimement hostiles à la Loi sur le Renseignement. Une phrase de la tribune libre rédigée par un collectif d’hébergeurs début avril résume l’ensemble de leurs récriminations : « Le projet de loi du gouvernement est non seulement liberticide, mais également anti-économique, et pour l’essentiel, inefficace par rapport à son objectif. »

Un projet liberticide adopté sans débat démocratique

L’argument relatif à la violation des libertés individuelles est le plus soulevé. Dès l’annonce du projet, le Conseil national du numérique s’est inquiété « d’une extension du champ de la surveillance », invitant le gouvernement « à renforcer les garanties et les moyens du contrôle démocratique ». De leur côté, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe Nils Muižnieks, et les rapporteurs des Nations Unies sur les droits de l’homme Michel Forst et Ben Emmerson ont cosigné une tribune libre critiquant ce projet, « parce qu’il autorise le recours à des méthodes de surveillance qui font peser une menace sérieuse sur le droit au respect de la vie privée », « parce qu’il permet la mise en œuvre de ces mesures intrusives sans un contrôle préalable indépendant », et « parce qu’il pourrait aggraver les tensions sociales en autorisant un contrôle indiscriminé de personnes qui ne sont pas soupçonnées d’activité terroriste ». Par la voix de sa présidente Isabelle Falque-Pierrotin, la CNIL s’est, pour sa part, déclarée préoccupée par la question du devenir des données collectées.

Le son de cloche est le même du côté des intellectuels. Pour le philosophe et écrivain Eric Sadin, « Cette loi est répréhensible. C’est une faute, c’est une faute politique, c’est une faute sociétale, c’est une faute éthique et c’est une faute juridique, ça fait beaucoup ! ». Antoinette Rouvroy, chercheuse au Fonds de la Recherche Scientifique belge, qualifie ce projet de « fantasme de maîtrise de la potentialité », reposant sur « l’idée que grâce au calcul, grâce à l’analyse des données en quantité massive, grâce au big data, on va pouvoir vivre dans un monde non-dangereux ».

« Etonné et inquiété » par cette loi, l’historien et sociologue Pierre Rosanvallon estime, pour sa part, qu’elle a été « très mal préparée et très mal écrite » et qu’elle n’a « aucune colonne vertébrale ». Enfin, figurant au rang des premiers et des plus farouches opposants à la Loi Renseignement, La Quadrature du Net dénonce, au-delà du contenu du projet en lui-même, la rapidité avec laquelle il est mis en place, et cela sans débat démocratique.

Le recours au big data inadapté à la lutte contre le terrorisme ?

Comme d’autres observateurs, Grégoire Chamayou, chargé de recherche au CNRS, conteste l’efficacité d’un recours au big data à des fins de surveillance : « Contre les attentats de demain, croire que les scénarios de ceux d’hier seront utiles, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, alors que la couleur et la forme de l’aiguille ne cessent de changer. Même à supposer que le terrorisme présente des signatures repérables par data mining – ce qui est pour le moins hasardeux –, pareil système va engendrer pléthore de suspects, dont une écrasante majorité de fausses pistes – et ceci par millions. »

Jean-Marie Delarue, Président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) ne dit pas autre chose, goûtant peu les « techniques évidentes de pêche au chalut » induites par ce projet. Il craint par ailleurs que la CNCTR ne soit qu’un « colosse aux pieds d’argile, un contrôleur dépendant d’un tiers pour accéder aux données qu’il est chargé de contrôler ». Selon lui, plus qu’un renforcement, « il y a donc un affaiblissement très net du contrôle ».

Un risque d’affaiblissement économique des acteurs du numérique français

Concernés au premier chef par la mesure des « boîtes noires », les hébergeurs français y ont vu une menace directe de leurs intérêts : « En tout, 30 à 40 % de notre chiffre d’affaire est réalisé » avec des clients étrangers qui « viennent parce qu’il n’y a pas de Patriot Act en France, que la protection des données des entreprises et des personnes est considérée comme importante. Si cela n’est plus le cas demain en raison de ces fameuses boîtes noires, il leur faudra entre 10 minutes et quelques jours pour quitter leur hébergeur français ». Les hébergeurs craignent par ailleurs de voir les entreprises françaises les quitter pour l’étranger : « ce sont des milliers d’emplois induits par le cloud computing, le big data, les objets connectés ou la ville intelligente que les start-ups et les grandes entreprises iront créer ailleurs ».

Face à la menace des hébergeurs de « déménager leurs infrastructures, investissements et salariés là où leurs clients voudront travailler avec eux », le gouvernement n’a pas tardé à réagir et à leur proposer l’amendement n°437. Il leur permet de faire eux-mêmes la distinction entre les données de connexion, que les services de renseignement pourront consulter sous réserve d’une validation préalable par la CNCTR, et les contenus, qui resteront privés. Cet amendement semble avoir satisfait les hébergeurs, même si Valentin Lacambre, pionnier de la liberté d’expression sur Internet, a décidé de fermer son service Altern.org, affirmant : « Pour nous, un seul jour sous écoute globale est un jour de trop ».

Quoi qu’il en soit, malgré les centaines de signatures des acteurs du numérique sur la Pétition NiPigeonsNiEspions, la Loi Renseignement a désormais été adoptée par l’Assemblée Nationale. Voyons maintenant quel sera l’avis du Conseil Constitutionnel, que François Hollande s’est engagé à saisir.

Le licenciement automatique bientôt inscrit dans la loi ?

Mieux protéger les salariés tout en ouvrant de nouvelles « possibilités d’adaptation indispensables aux entreprises ». C’est ce que promet le gouvernement avec sa « loi sur l’emploi » en préparation, qui reprend les termes de l’accord conclu entre le patronat et trois syndicats le 11 janvier. Cet accord interprofessionnel simplifie à l’extrême plusieurs procédures de licenciement, sans possibilité de recours en justice. Les mesures sur les mobilités risquent même de légaliser le harcèlement organisationnel. Des juristes dénoncent « un véritable chantage à l’emploi » et « un boulevard pour procéder à des licenciements ». Basta ! vous explique pourquoi.

Un article d’Yvan Du Roy, qui connaît bien France Télécom, et qui d’ailleurs en parle dans cet article, à lire sur Basta!

Free Mobile : un bilan globalement négatif … pour la collectivité

Un an tout juste après le lancement de Free Mobile, deux économistes livrent leur analyse de l’arrivée d’un nouvel entrant, selon l’approche coûts-bénéfices. A leurs yeux, l’idée que 4 opérateurs est nécessairement mieux que 3 est un peu courte.

A priori l’affaire paraissait simple. En autorisant, en 2011, l’introduction d’un quatrième opérateur de communications mobiles (Free) aux côtés d’Orange, SFR et Bouygues, l’autorité de régulation du secteur, l’ARCEP, faisait le bon choix. Plus de compétiteurs rimait avec plus de concurrence. La concurrence devait faire baisser les prix et les consommateurs de se réjouir. Et pourtant !

D’un côté, Bruno Deffains, professeur à la Sorbonne (Les Echos, 11.06.2012), montre que l’introduction de Free s’accompagnerait de la destruction de 50.000 emplois. Corinne Erhel dans un « Avis parlementaire » affirme que « la crise [du secteur des communications électroniques est] en partie due aux conditions d’entrée d’un 4ème opérateur sur le marché mobile ». De l’autre côté, les universitaires David Thesmar et Augustin Landier répliquent avec une étude commandée par Free, indiquant que l’impact net sur l’emploi est positif, à hauteur de 16.000 à 30.000 emplois. Pour essayer d’y voir plus clair, nous avons conduit une analyse coûts-bénéfices qui ne s’intéresse pas seulement à l’emploi, mais qui évalue l’ensemble des effets socio-économiques de l’entrée de Free sur le marché (consultable ici).

Lire la suite sur le site de La Tribune

« La concentration détruit plus d’emplois que la concurrence »

C’est Monsieur Silicani, président de l’Arcep, qui le dit, et c’est à lire dans Challenges.

Un petit extrait :

Fleur Pellerin a souligné que l’emploi devait mieux être pris en considération dans le cadre de l’organisation de la filière télécom. Est-ce une façon de dire que ce n’était pas le cas avant ?

Le souhait du Gouvernement est que, lorsqu’il y a attribution de licences, l’emploi fasse partie des engagements pouvant être pris par les opérateurs pour obtenir ces licences – j’emploie à dessein le terme « d’engagement », et pas celui « d’obligation », car au niveau communautaire, il ne peut pas y avoir d’obligation. Ainsi, nous pourrions lier l’attribution d’une licence à l’importance du volume des emplois créés. C’est d’ailleurs très exactement ce qui a été fait pour attribuer la quatrième licence mobile à Free : l’attribution de cette licence comportait un critère relatif à l’emploi. Mais le « poids » de ce critère pourrait être augmenté.On parle d’étude d’impact. Justement, quelle était la source du chiffre de 10.000 suppressions d’emploi lié à l’arrivée de Free que vous avez évoqué au début de l’année ?

J’imagine que le précédent gouvernement a fait faire à ses services une étude avant de prendre la décision, en janvier 2009, d’attribuer une 4ème licence mobile 3G. Il appartient à l’actuel gouvernement de la demander aux services placés sous son autorité. Quant au chiffre cité lors de la conférence de presse de l’ARCEP de mars 2012 (une fourchette de 5 à 10.000 emplois) il correspond au niveau moyen des estimations des analystes, de celles des opérateurs et de celles des experts économiques et financiers que nous avons consultés. Il s’agissait, en outre, de chiffres bruts, et ne prenant donc en compte ni les emplois créés par Free Mobile, ni la croissance, à moyen et long termes, du secteur.

Il faut aussi souligner les effets indirects de l’arrivée du 4ème opérateur mobile. En effet, le marché français des télécoms est extrêmement dynamique avec une forte croissance des volumes depuis le début de l’année 2012 : +11% pour la téléphonie mobile, 1,8 million d’abonnés mobiles en plus, + 28% pour les SMS, +70% pour la data… Tous les indicateurs ont cru énormément en volume et le passage au très haut débit, notamment à la 4G, offrira aux opérateurs de nouvelles sources de revenus, à partir de 2013.

Monsieur Silicani « imagine que le gouvernement a fait faire une étude à ses services »… Quant aux chiffres cités par l’Arcep elle-même, ou plutôt par son président, ils ressemblent… hum, à une évaluation au doigt mouillé ?

N’est-ce pas au régulateur, qui dispose par ailleurs de tous les chiffres du marché et qui a des moyens pour réaliser des études, de préparer très sérieusement ce type d’évaluation en amont de la rédaction des projets de nouvelles licences ?

Plus globalement, on est très frappé, dans l’ensemble de l’article, sur le renvoi des responsabilités et des choix vers le gouvernement. L’Arcep est-elle une autorité indépendante ?

« Travail. La Révolution nécessaire » et « Cadres, classes moyennes : vers l’éclatement ? »

La CFE-CGC organise un débat autour de la notion du travail, jeudi 30 juin 2011, de 17h30 à 20h00, à la Maison de la CFE-CGC, 59 rue du Rocher, dans le 8ème à Paris, autour des livres :

- « Travail. La Révolution nécessaire », avec Dominique Méda, directrice de recherche au Centre d’Études de l’Emploi et auteure du livre

fiche de présentation du livre - « Cadres, classes moyennes : vers l’éclatement ? », avec Charles Gadea, professeur de sociologie à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et Sophie Pochic, chargée de recherche CNRS au Centre Maurice Halbwachs, auteurs du livre

fiche de présentation du livre

Cette rencontre est animée par Carole Couvert, secrétaire générale de la CFE-CGC, en présence de Bernard Van Craeynest, président de la CFE-CGC

Selon les auteurs de « Cadres, classes moyennes : vers l’éclatement ? », « les classes moyennes se paupérisent. Le malaise des cadres s’exacerbe, coincés entre ouvriers et employés, d’une part, et les classes dirigeantes de l’autre. La société française se cabre ! Une vision pluraliste et nuancée, étayée sur des recherches empiriquement fondées, était nécessaire. En faisant appel à des comparaisons internationales et à des experts étrangers, les auteurs, spécialistes reconnus, dressent un bilan fondé pour participer au débat social et politique actuel sur la mobilité sociale, l’ascenseur social en panne ».

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.

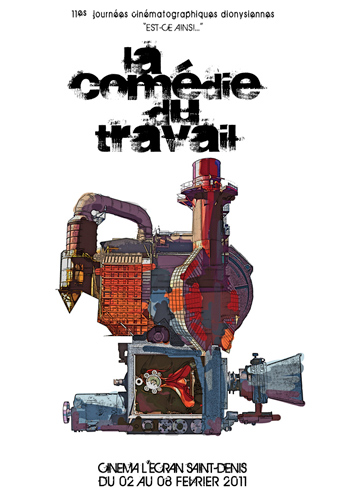

Cinéma à Saint-Denis, « La comédie du travail », du 2 au 8 février

Les Journées cinématographiques dionysiennes « Est-ce ainsi que les hommes vivent? » tiennent leur 11ème édition du 2 au 8 février, à Saint-Denis (93).

Ces Journées portent cette année le titre de « La comédie du travail », qui donne sa thématique à l’édition 2011. C’est aussi une reprise du titre d’un film de 1987 du cinéaste Luc Moullet, sous le patronage duquel est placée cette édition.

Elle propose de dresser le panorama d’un siècle d’évolution des mentalités autour des enjeux, des valeurs et des perspectives du monde du travail, en déclinant une programmation de films et de rencontres.

Au programme, près de 80 films – fictions, documentaires, films expérimentaux, longs et courts métrages, films du patrimoine, inédits et avant-premières. De La sortie de l’usine Lumière à Lyon (1895) des frères Lumière à Toujours moins (2010) de Luc Moullet, pour chercher quels sont les enjeux, les valeurs et les perspectives du monde du travail et comment les cinéastes s’en inspirent, en témoignent, le dénoncent ou le subliment.

Avec une trentaine de personnalités invitées, dont Luc Moullet, Aki Kaurismäki, Jean-Claude Brisseau, Benoît Delépine, Yolande Moreau, Rabah Ameur-Zaïmeche, Gérard Mordillat, Nicolas Philibert, Marcel Hanoun, Cécile Decugis, Marcel Trillat…

montrerons, à travers près de 80 films – fictions, documentaires, films expérimentaux,

longs et courts métrages, films du patrimoine, inédits et avant-premières ; de la Sortie

d’usine (1895) des frères Lumière à Toujours moins (2010) de Luc Moullet – quels sont les

enjeux, les valeurs et les perspectives du monde du travail et comment les cinéastes

s’en inspirent, en témoignent, le dénoncent ou le subliment…

« Le chagrin des classes moyennes » et « Les bobards économiques »

- Nicolas Bouzou, auteur du livre « Le capitalisme idéal » ; il présentera en avant-première son prochain ouvrage « Le chagrin des classes moyennes »,

- Hervé Nathan et Nicolas Prissette, auteurs du livre « Les bobards économiques »,