Comme chaque année, nous actualisons les graphiques qui permettent d’appréhender, de manière synthétique, les principaux indicateurs clefs des opérateurs de télécommunications en France.

Vous pouvez également retrouver nos analyses des données 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.

Ces indicateurs proviennent de l’Observatoire des marchés consolidé par l’Arcep, régulateur français des télécoms, les chiffres étant tirés des séries annuelles depuis 1998, dont nous intégrons les actualisations rétroactives dans nos graphiques. Nous les complétons par l’analyse des données présentées par France Télécom-Orange dans son document de référence 2015.

Ils ne concernent que les opérateurs de télécommunications, hors activité des autres acteurs de la filière, et le marché français.

Appelé, début 2016, à faire le point sur l’état du marché un an après son investiture à la tête de l’Arcep, Sébastien Soriano affirmait : « On marche sur un mur. On côtoie en permanence deux risques : celui d’une guerre des prix qui saperait la capacité d’investissement du secteur, et celui d’une concurrence insuffisante, qui se traduirait par une hausse des prix, mais également par une baisse des investissements. » De fait, il semblerait qu’en 2015, le marché français ait, tant bien que mal, géré assez correctement ce numéro de funambulisme… à l’exception très notable de la préservation des emplois du secteur… dont le nouveau président de l’Arcep ne semble pas se préoccuper davantage que ses prédécesseurs. Pourtant, la préservation de l’emploi dans la filière fait partie des missions du régulateur au même titre que la protection du consommateur et des équilibres du marché concurrentiel !

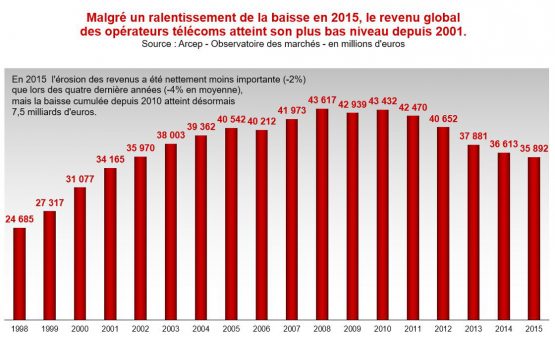

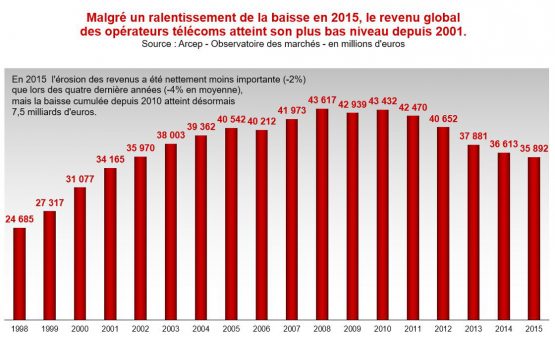

Des revenus à leur plus bas niveau depuis le début du siècle, mais une baisse contenue à 2% en 2015

Pour trouver plus bas que le revenu global 2015 des opérateurs télécoms (35,9 milliards d’euros), il faut remonter à 2001, époque à laquelle les données de consommation (nombre d’abonnés, trafic) étaient évidemment tout autres. Certes, avec 2% de baisse annuelle, les opérateurs ont été mieux lotis que lors des quatre années précédentes. Mais, dans la situation actuelle, les leviers de croissance peinent à émerger.

Cela est particulièrement vrai pour les services mobiles (-3,2%), qui représentent plus de la moitié de la baisse de revenus enregistrée. Les opérateurs continuent de payer leurs stratégies de guerre des prix des années passées, malgré la signature tacite d’un armistice en 2015, avec une baisse de prix moyenne de 5,5% seulement contre plus de 10% en 2014 et plus de 26% en 2013 (selon l’étude de l’Arcep sur l’évolution des prix des services mobiles). Mais, alors que le nombre d’abonnés semble désormais stagner (+0,6%), une hausse des tarifs paraît difficile à envisager, de sorte que les opérateurs ne profitent pas de l’explosion constante du trafic (encore +83% en 2015 !) d’une data sous-monétisée.

Un niveau d’investissement record, dopé par les achats de licences, mais pas seulement

Bonne nouvelle : il faut remonter à 2012 pour observer un niveau d’investissement proche de celui de 2015, millésime durant lequel les opérateurs ont établi un nouveau record en dépensant près de 10,6 milliards d’euros. Cette forte augmentation (+50,2% par rapport à 2014 !) est pour partie liée à l’attribution des licences 700 MHz à la fin de l’année, pour un montant de 2,8 milliards d’euros (alors qu’il n’y avait pas eu d’opération de ce genre en 2014).

Néanmoins, hors achat de fréquences, les dépenses d’investissements d’infrastructures ont, elles aussi, contribué à ce record en atteignant 7,8 milliards d’euros, soit une progression annuelle de 10,5% à périmètre constant. Les investissements dans les réseaux très haut débit (+12,8%) ont porté l’essentiel de cette croissance, notamment pour la mise en place de la boucle locale fixe et des réseaux 3G et 4G.

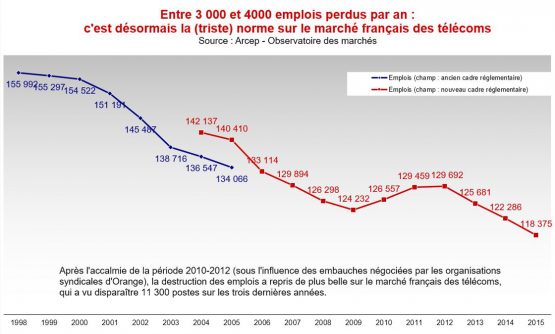

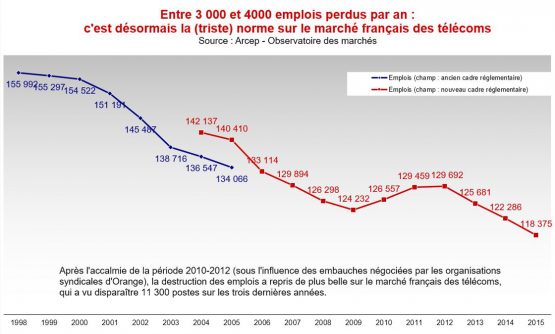

Et pourtant… les opérateurs poursuivent encore et toujours leur politique de réduction d’effectifs

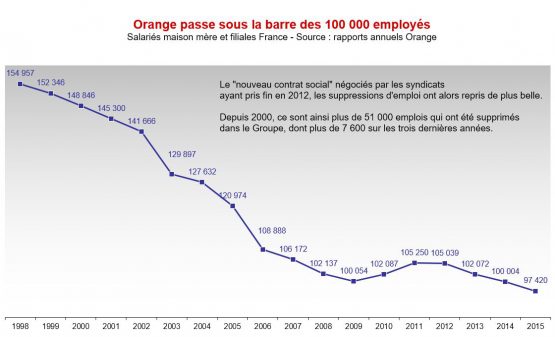

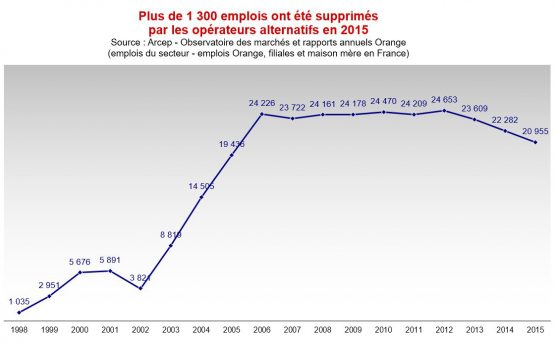

En 2015, ce sont encore plus de 3 900 postes qui ont été supprimés dans le secteur des télécoms, engendrant une nouvelle baisse de 3,2% des effectifs. Par rapport à ses concurrents, Orange, qui représente toujours 82% des effectifs du secteur, a été plutôt « sage » en se délestant de « seulement » 2,6% de ses effectifs, contre 6,0% (!) pour l’ensemble des autres opérateurs. L’accalmie des années 2010-2012, liée aux embauches négociées par les organisations syndicales d’Orange, n’est désormais plus qu’un lointain souvenir : sous l’impulsion des politiques de rationalisation des coûts des différents opérateurs, le secteur français des télécoms compte désormais un peu plus de 118 000 employés, contre près de 130 000 fin 2012.

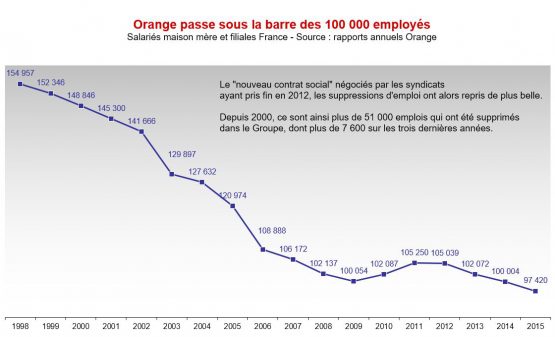

Si une réactualisation des chiffres communiqués courant 2015 avait permis à Orange de finir l’année 2014 juste au-dessus de la barre des 100 000 employés en France, il n’en sera assurément rien pour 2015 : avec près de 2 600 suppressions d’emplois enregistrées, l’opérateur historique ne compte plus que 97 400 employés dans l’Hexagone. La réduction des effectifs se poursuit toujours de façon « naturelle », avec le non-remplacement d’un certain nombre de départs en retraite : en 2015, en plus d’un millier de ruptures de contrats de diverses sortes (démissions, licenciements, etc.), Orange a enregistré près de 3 600 départs en retraite, qu’un peu moins de 2 400 embauches en CDI n’ont pas compensés. Ce mouvement n’est pas près de s’inverser, l’opérateur historique tablant sur le départ à la retraite de 30 000 salariés sur la période 2013-2020, dont la plus grande partie ne sera pas remplacée.

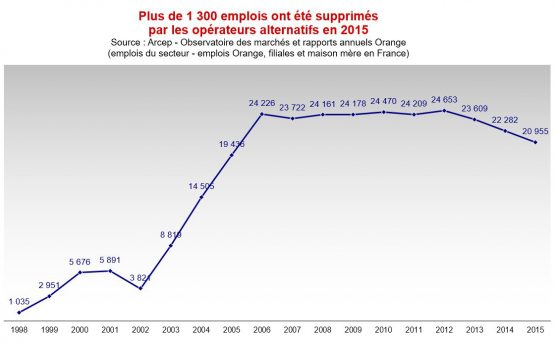

Toutes proportions gardées, la situation semble encore pire du côté des opérateurs alternatifs, qui ont vu leurs effectifs amputés de plus de 1 300 unités en 2015. Si Free annonce un peu plus de 450 emplois créés, Bouygues Télécom en a supprimé 870. Quant à SFR, en l’absence d’un document de référence, il est bien difficile d’avoir une idée précise de la situation. Selon les organisations syndicales, il y a eu 837 départs non remplacés depuis le rachat par Numéricable (soit 9% des effectifs), et des plans de départ sont d’ores et déjà annoncés.