Pour lire ou relire le premier épisode : La filière télécoms en France #1 : l’emploi menacé dans un secteur stratégique

Inutile de préluder sur l’importance stratégique des télécommunications et plus globalement des technologies de l’information, qui sont notamment :

- Aussi stratégiques que les réseaux de transports pour l’économie nationale

- Un secteur en croissance et donc potentiellement porteur d’emplois

- Un secteur clef pour l’innovation technologique, avec des répercussions sur la compétitivité de toutes les entreprises françaises

Notre organisation syndicale ne prétend pas avoir traité tous les sujets, nous avons simplement tenté de préserver ce qui aurait pu l’être chez les opérateurs de télécommunications, dans le cadre de notre mission en tant que syndicalistes.

Les compétences professionnelles en veille, marketing et stratégie des principaux animateurs du syndicat nous permettent cependant de soulever quelques pistes d’investigation pour permettre au secteur des TIC dans son ensemble d’être mieux au service des citoyens français, qu’ils soient salariés ou consommateurs. Nous déplorons que le système libéral actuel ne voie que le consommateur, c’est une vision étroite, court-termiste, et contre-productive, non seulement pour l’emploi, mais aussi pour les valeurs citoyennes de solidarité entre les différents groupe sociaux. En tant que syndicalistes, nous savons trop bien combien il est difficile aujourd’hui de construire et d’entretenir des collectifs.

Pour une analyse focalisée de cette question sur les opérateurs de télécommunication, voir notre tribune Dogme de l’hyper concurrence + consumérisme = délocalisations et décroissance.

La réglementation en vigueur laisse des marges de manœuvre pour créer des emplois, sans coût pour l’État

500 millions d’euros par an et 25 000 emplois à gagner en localisant les centres d’appels en France

Extrait de notre communiqué contre la hausse de la TVA sur l’accès Internet – septembre 2010

Il n’existe aucune contrainte sur l’emploi dans le cahier des charges des concessions de domaine public ou des licences, telles que les licences de téléphonie mobile ou le service universel que France Télécom assure en très grande partie.

Depuis plusieurs mois, la CFE-CGC/UNSA demande qu’une clause de localisation des emplois en France s’applique à tous les acteurs exploitant des ressources appartenant au patrimoine national.

Les fréquences hertziennes sont des ressources rares et leur attribution crée de fait un oligopole favorable aux acteurs économiques en bénéficiant. Comment se fait-il dans ce cas qu’elles ne profitent pas à l’emploi national ?

Si l’obligation de localiser leurs centres d’appels en France, ou en Europe s’appliquait à l’ensemble des opérateurs télécoms, il n’y aurait pas distorsion de concurrence. Ni l’Union Européenne, ni l’OMC (Organisation mondiale du commerce), ne s’y opposeraient. Cette dernière admet que ce qui relève du domaine national ou des services publics soit l’objet de contraintes de cette nature. Les conditions associées à l’attribution de la 3ème licence en Tunisie, obtenue par un consortium auquel France Télécom participe, le démontrent (Il est intéressant au passage de noter que les économies émergentes savent d’ores et déjà se protéger, pendant que l’Europe échoue à préserver ses emplois.).

Sur le seul secteur des télécoms, cela permettrait de relocaliser en France environ 25 000 emplois. Certes, cela augmentera les charges pour les opérateurs : un milliard d’euros au lieu de 650 à 700 millions pour les mêmes emplois en délocalisé, mais cela générera des recettes importantes pour la collectivité.

Caisses d’Assurances Maladie, Caisses de retraites, Cotisations chômage, Impôts sur le revenu, TVA sur les produits consommés par les personnes ayant retrouvé un emploi salarié, etc. : c’est au minimum 500 millions d’euros par an qui viendront alimenter les comptes de la nation si ces délocalisations sont interdites.

Des emplois à gagner aussi chez les équipementiers

- Côté équipements de réseaux : le cahier des charges des licences de télécommunications et du service universel pourraient comporter des obligations sur l’achat d’équipements européens.

- Côté équipements grand public : les opérations financées en tout ou partie par des fonds publics (comme la fameuse opération « tablettes à un euro » citée + haut) ou simplement promues par la puissance publique devraient systématiquement considérer la possibilité de favoriser en priorité des équipementiers français.

La séparation fonctionnelle : juste une mauvaise idée

Nos militants ont été consternés de lire dans la presse que François Hollande se prononcerait pour la séparation fonctionnelle, et nous peinons à comprendre sur quoi s’est appuyée la réflexion des sénateurs.

France Télécom : François Hollande en faveur de la séparation fonctionnelle.

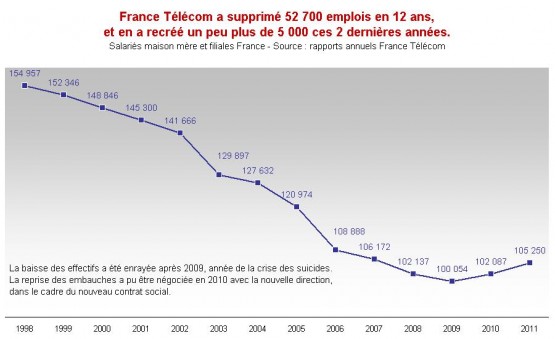

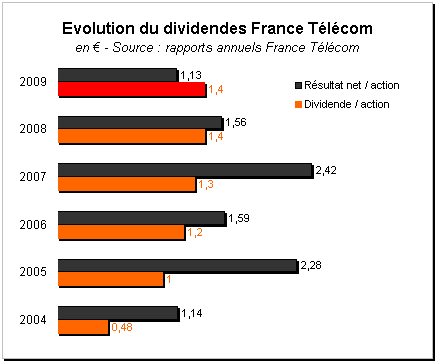

Le candidat François Hollande, influencé par la nouvelle majorité sénatoriale, va créer la surprise en se prononçant en faveur de la séparation fonctionnelle de France Télécom. Une initiative non dénuée d’arrière pensées tant France Télécom est dos au mur de l’impossible équation : investissements et dividende élevés, qui plus est dans un marché qui stagne, sans pouvoir toucher aux effectifs (100 000 personnes en France dont 60% de fonctionnaires).

L’idée générale serait de créer un « RTE » ou « RFF » des infrastructures télécoms, structure à laquelle serait transférée la majorité des collaborateurs de l’opérateur historique, tout en faisant un pari sur l’impact que pourrait avoir un tel dispositif en termes d’aménagement du territoire et de déploiement du très haut débit.

Note : Le candidat a démenti depuis, tant mieux !

Une proposition imprécise basée sur des constats erronés

Il apparaît difficile de faire des analogies entre le secteur électrique ou ferroviaire, dont la croissance est très modérée, avec celui des télécommunications, dont la croissance est plus dynamique. Nous ne nous permettrons pas de juger du succès de RTE ou de RFF, mais nous pouvons donner quelques « clefs » de compréhension sur le secteur des télécoms.

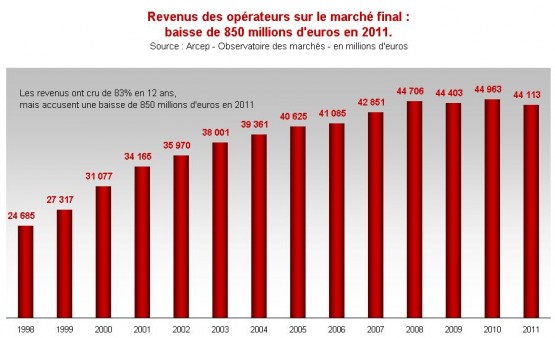

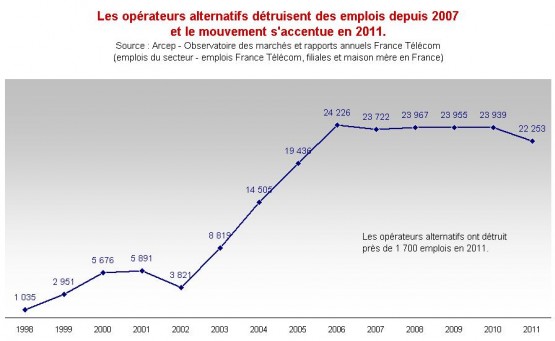

- Les constats avancés sont faux, qu’il s’agisse de la stagnation du marché ou du fait qu’on ne puisse toucher aux effectifs de France Télécom (cf infra). Certes, la croissance du CA France n’est plus aussi rapide qu’elle le fut, et pourrait se ralentir avec la crise, mais faut-il pour autant favoriser la suppression d’emplois dans ce secteur ? Et dans quel but ? Rappelons que nous parlons d’un marché français de services consommés sur le territoire, et non de produits manufacturés tenus de concurrencer à l’export des pays à faible coût de main d’œuvre.

- En France, il y a 4 réseaux de télécommunications : celui de France Télécom-Orange, et ceux des 3 autres opérateurs : Bouygues Télécom, SFR, Free. Que veut-on séparer exactement ?

- Si le but est de mettre les fonctionnaires de France Télécom dans une structure et les salariés dans l’autre, il faut se souvenir que les deux populations sont présentes dans toutes les divisions de l’entreprise, et que leurs compétences métier n’ont pas de relation avec leur statut contractuel.

- Dans le secteur des télécoms, réseaux et services sont étroitement imbriqués, qu’il s’agisse de la capacité à proposer des services innovants ou d’en optimiser la rentabilité (plus les réseaux sont récents, plus ils sont performants, et moins ils coûtent cher, en investissement comme en fonctionnement). Ces règles fondamentales du secteur constituent un moteur intrinsèque, incitant les opérateurs à investir. A l’inverse, les séparations fonctionnelles habituellement constatées consistent à privatiser les bénéfices et à socialiser les pertes.

On peut d’ailleurs noter que le régulateur polonais, qui voulait imposer la séparation fonctionnelle à l’opérateur historique TPSA, y a finalement renoncé.

- Quant à l’asphyxie du dividende, il suffit à l’État de relâcher sa pression, car c’est lui seul qui continue de l’imposer à l’opérateur historique, alors que tous les opérateurs européens ont déjà diminué les leurs.

De manière plus générale, demander la séparation fonctionnelle, c’est seulement céder aux théories néolibérales qui pensent qu’il faut tout casser, les emplois, la protection sociale et la charge des investissements, pour maximiser les profits d’un tout petit nombre de bénéficiaires.

La vraie question est plutôt celle d’une régulation favorisant le déploiement d’une infrastructure unique qui permettrait d’optimiser l’investissement. Il n’y a pas plus de logique à déployer plusieurs réseaux fixes à haut débit (comme cela se produit aujourd’hui dans les zones à forte densité de population, où il est plus facile de les rentabiliser) que de construire plusieurs autoroutes parallèles sur le même trajet. Il n’est pas non plus obligatoire que la totalité des réseaux appartiennent à un seul acteur, public ou privé.

Sur la fibre, des processus de mutualisation sont à l’œuvre, après une longue période de guerre larvée entre les acteurs, sur fond de régulation illisible et inopérante. Il faudra suivre la réalité des déploiements, lents à se faire.

Sur le mobile, le nouvel entrant Free Mobile s’appuie sur le réseau de l’opérateur historique pour offrir une couverture complète du territoire à ses clients… ce qui évitera de rendre caduc un réseau dont le déploiement a coûté des milliards d’euros si un transfert massif de clientèle s’opère. Mais la régulation n’a pas permis de faciliter, voire d’inciter, l’implantation de nouveaux relais là où les réseaux actuels sont les plus engorgés, comme dans Paris, où Free Mobile n’a ouvert que deux antennes. Elle n’a rien fait non plus pour préserver l’emploi en France, comme nos communiqués l’ont largement souligné ces dernières semaines, étant uniquement focalisée, une fois de plus, sur l’ouverture dogmatique de la concurrence.

Logiciels et services Internet : un domaine à explorer

Force est de constater que la France est quasiment absente du palmarès des grands acteurs du web, où les États-Unis ont pris le leadership (Google, Facebook, Amazon, Apple-iTunes/iCloud pour ne citer que les plus connus).

Il est certainement intéressant de s’y pencher, certainement plus en termes de mesures fiscales libérant l’innovation que de projets financés ou pilotés par la puissance publique, qui pour le moment se sont soldés par des échecs (voir l’expérience Quaero, projet de moteur de recherche européen)

Pour démarrer un travail d’analyse, on peut notamment regarder les propositions de l’AFDEL qui n’apparaissent pas forcément toutes pertinentes (comme toujours, il faut décrypter / séparer ce qui relève du pur lobbying et de l’intérêt collectif national).

Organiser une fiscalité et une réglementation efficaces et non simplement subventionner des projets, au moins pour les grands acteurs du marché

Les caisses de l’État étant vides, et le Commissariat au Plan dissout depuis belle lurette, il n’apparaît pas opportun dans le contexte actuel de positionner l’État comme un pilote ou un financeur du développement numérique.

Certes, l’actuel gouvernement, et en particulier Éric Besson, se montre d’une nullité rare pour saisir les enjeux du secteur. En dépit des grands plans annoncés sur la Fibre, l’équipement du territoire ne décolle pas. La réglementation est dogmatique plutôt qu’adaptée aux enjeux de la filière, et l’enchevêtrement de taxes d’un côté, subventions ou partenariats publics / privés de l’autre, est tel que toute stratégie devient impossible à bâtir.

Nous ne croyons pas que les opérateurs de télécommunications réclament des subventions. En tant que syndicalistes du secteur, nous ne pensons pas qu’elles en aient besoin : l’activité génère suffisamment de cash-flow pour qu’elle aie les moyens de financer ses investissements pour le futur. Il faut juste veiller à ne pas les lui ôter :

- Pour France Télécom, il faut lever la contrainte de l’État sur le niveau des dividendes, qui va tuer l’entreprise à brève échéance si cette politique se poursuit

- Pour l’ensemble des opérateurs, il convient de réviser en détail la fiscalité qui leur est appliquée, et de les regarder comme un réservoir de croissance plutôt que comme une pompe à fric pour le court terme.

- Il faut surtout assurer à ces acteurs une sécurité juridique et financière en mettant en place un cadre stable, aussi bien sur le plan réglementaire que fiscal, permettant aux acteurs de prévoir leur stratégie à 5 ans sans devoir la réajuster en permanence pour intégrer des taxes et impôts nouveaux, ou se trouver confrontés à une réglementation fantaisiste.A cet égard, il est frappant de noter que depuis 2010, les comptes consolidés de France Télécom-Orange sont présentés en mettant de côté les impacts des taxes nouvelles qui amputent son chiffre d’affaires, afin que sa performance économique intrinsèque reste lisible pour les analystes financiers… Elle devient du coup illisible pour les représentants du personnel (élus CE) chargés de la contrôler, et qui eux ont besoin de connaître les marges de manœuvre réelles pour investir, embaucher, améliorer les salaires et les conditions de travail, une fois toutes les charges incontournables payées.

Le secteur des télécoms reste à forte intensité capitalistique. Une bonne réglementation doit autant que possible contribuer à sécuriser les investissements, et non tout faire pour les mettre en péril dès qu’ils sont faits.

- Comme pour l’ensemble des entreprises, nous pensons que les barèmes d’imposition et de charges devraient considérer la part de la valeur ajoutée réinvestie dans l’activité et la préservation des emplois, plutôt que de se focaliser sur le nombre de salariés, qui n’est en soi ni un indicateur de profitabilité, ni un indicateur de vertu économique. La mise en place de tranches d’imposition selon la taille des effectifs crée en outre des effets de seuils préjudiciables à l’embauche dans les petites et moyennes structures.

Avoir une ambition pour la République et le long terme plutôt que de céder aux lobbies des intérêts privés

De nombreux exemples montrent, ces dernières années, une approche erratique, sans vision globale, sans compétence sectorielle des Ministères qui interviennent sur la question, et plutôt animés par des fantasmes (les lois LOPPSI dictées par les fantasmes sécuritaires et le lobby des industries du même nom – considérées par le gouvernement actuel et par Bruxelles comme un fleuron industriel à défendre à l’échelle internationale – sont effarantes, et l’ACTA sera encore pire, d’autres pays sont en train de s’en apercevoir), ou la défense d’intérêts sectoriels partiels et partiaux (HADOPI, mise en œuvre sous la pression de l’industrie musicale et audiovisuelle, est un sommet de ridicule et d’inefficience).

Nous n’avons pas de propositions toutes faites en la matière, qui déborde largement du cadre de nos missions syndicales, nous souhaitons juste attirer l’attention sur la nécessaire remise à plat des réflexions sur ce sujet, en tâchant à la fois de considérer le secteur d’activité au sens large : opérateurs de réseaux, services et contenus circulant sur Internet, pour créer un cadre législatif favorable au développement d’un écosystème équilibré et dynamique, et de prendre des mesures lisibles et stables, permettant tant aux entreprises d’inscrire leurs stratégies dans la durée qu’au citoyen de comprendre clairement quel monde on lui propose au travers de ce cadre.

Sur ce dernier point, il conviendrait notamment de mettre fin aux diverses pratiques de « cavaliers » réglementaires ou législatifs, et de dissémination de la législation dans une multitude de textes sans rapport direct les uns avec les autres, qui rend la loi particulièrement illisible.

Rendre de la fierté aux salariés… et aux citoyens français

Étant syndicalistes dans une entreprise tristement emblématique du suicide au travail, dont nos travaux avec Sud au sein de l’Observatoire du Stress ont été les premiers à mettre en lumière l’aspect systémique lié à l’organisation du travail, pur fruit du dogme productiviste néolibéral, mais aussi de tous les ostracismes à l’égard des fonctionnaires, ces « fainéants privilégiés » désormais fustigés à tous les coins de forums sur Internet comme au Café du Commerce, nous avons été parmi les premiers à faire le triste constat, qui n’est cependant pas spécifique à notre entreprise, que notre personnel avait perdu la fierté de travailler chez France Télécom-Orange.

Cette fierté perdue dans toutes les entreprises où l’on ne permet plus aux collaborateurs de réaliser un travail bien fait, parce qu’il faut aller toujours plus vite et faire de la productivité de court terme sous peine de se retrouver chômeur, est fortement préjudiciable, non seulement à la santé psychique des salariés – si ce n’est à leur bonheur – mais aussi au dynamisme économique de l’entreprise. L’antienne qui rappelle que les salariés constituent la première richesse de l’entreprise n’est trop souvent que langue de bois, même si la culture commence à changer, trop lentement toutefois.

Nous nous autorisons à penser, à la lumière d’échanges informels avec des amis qui travaillent à l’étranger, que les Français, connus comme les plus râleurs et pessimistes du monde, ont surtout perdu leur fierté par rapport à l’économie de leur pays.

Cela relève pour une part de la rupture des équilibres sociaux globaux (chômage de masse, fin de l’État Providence et développement de toutes les précarités, plus particulièrement pour les jeunes et les seniors mais le phénomène gagne toutes les couches de la population), qu’il convient de rétablir.

Une autre part est imputable à la perte de notre compétitivité économique globale (déséquilibre persistant de la balance commerciale, délocalisations et désindustrialisation) et au discours convenu et culpabilisant mais non démontré qui lui est associé (coût du travail en France et fainéantise des « nantis des 35 heures », perception des emplois de service public comme une charge et non comme un service aux citoyens…).

Une troisième part, non négligeable et au cœur même d’une réflexion à mener sur les politiques industrielles (incluant les services, car produits et services sont liés, tant dans la production que dans les usages), c’est la disparition progressive des « fleurons » de notre industrie. De quoi pouvons nous encore être fiers lorsqu’on parle de la production française ? En dehors de l’aéronautique, et de quelques spécialités culinaires qui tiennent encore le haut du pavé à l’échelle mondiale (et encore, nous n’avons plus le monopole du bon vin), nous n’avons plus grand-chose à mettre en avant.

Dans les télécoms, nous eûmes, dans les années 80, le plus beau réseau du monde. Nos équipementiers étaient tellement bons que les américains ont organisé leur propre marché de manière à les en évincer. Qu’en reste-t-il ? Dans notre entreprise, le personnel attend les « grands projets » susceptibles de galvaniser ses énergies. Son esprit conquérant, hier fier de son efficacité technologique, s’étiole. Pendant ce temps, le P-DG, englué dans la rentabilité financière de court terme que les marchés et l’État exigent de lui d’une part, une réglementation et une fiscalité apocalyptiques d’autres part (pour ne parler que de la France, les enjeux internationaux du Groupe étant exclus du présent débat), peine à en offrir ne serait-ce qu’une esquisse. La question que peut se poser un gouvernement, c’est : comment desserrer l’étau pour lui permettre de faire son vrai job de capitaine d’industrie ?